*Un nouveau sondage met en lumière une tendance significative au sein de la société française.* En effet, 61 % des Français se disent favorables à une restriction du droit d’asile. Ce résultat révèle des changements notables dans les perceptions et attitudes envers l’immigration. La question de l’asile demeure un sujet sensible et complexe en France. Divers facteurs influencent l’opinion publique, allant des enjeux économiques aux préoccupations sécuritaires. Comprendre les raisons derrière ce soutien majoritaire est essentiel pour appréhender les futures politiques migratoires. Cet article explore les différentes dimensions de ce sondage, en analysant ses implications et les réactions qu’il suscite.

Les résultats du sondage et leur signification

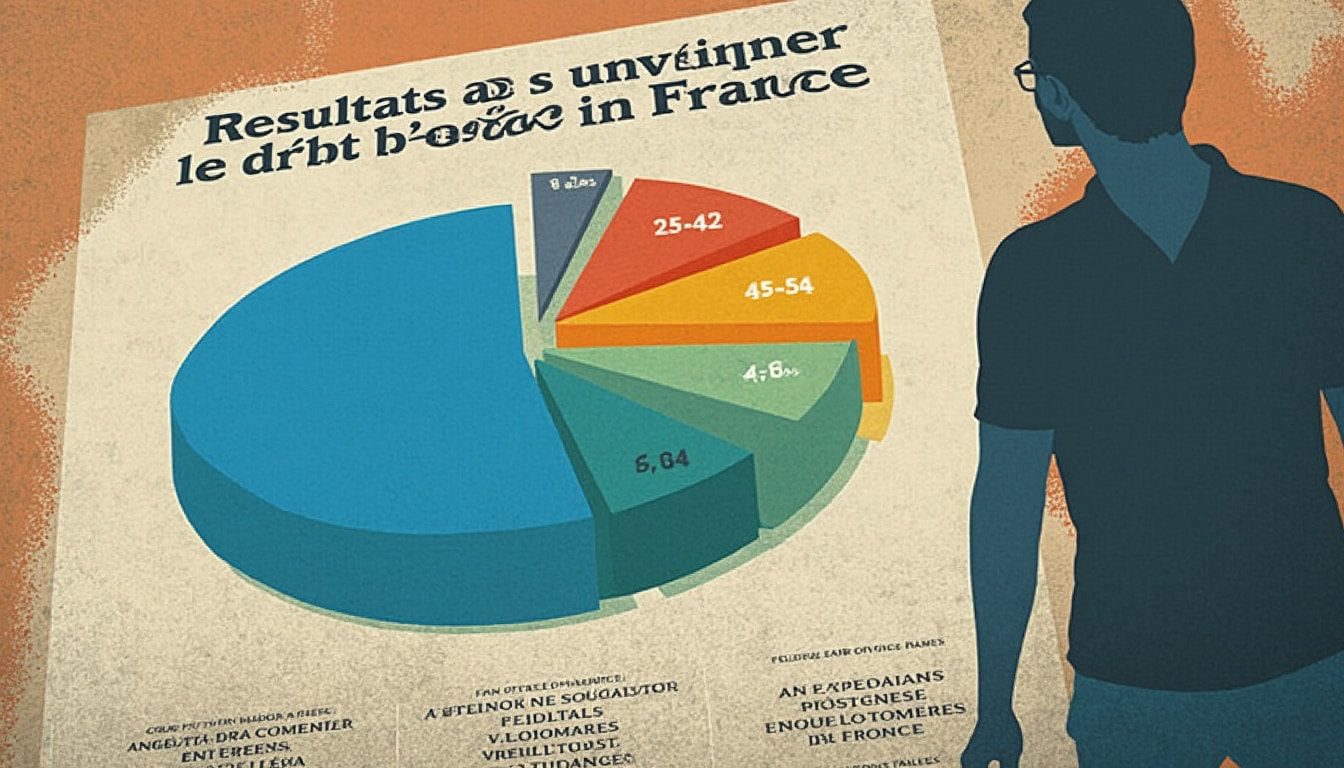

Le récent sondage mené par l’institut CSA pour CNews, Europe 1 et Le Journal du Dimanche révèle que 61 % des Français estiment que la France doit restreindre le droit d’asile. Cette enveloppe significative souligne une tendance claire au sein de la population. Parmi les hommes interrogés, 62 % soutiennent cette restriction, tandis que 61 % des femmes partagent cet avis, montrant une homogénéité d’opinion entre les genres.

Les données démographiques montrent également une répartition équitable à travers différentes catégories sociales et régionales. Par exemple, les habitants des grandes villes comme Paris, souvent vues comme des pôles d’accueil pour les migrants, ne dévient pas significativement des tendances nationales. Cette uniformité suggère une perception généralisée des politiques migratoires actuelles.

Par ailleurs, le sondage indique que des secteurs professionnels variés, incluant des employés de Carrefour et des industriels de Renault, partagent cette opinion. Cette uniformité intersectorielle souligne que les préoccupations liées au droit d’asile transcendent les barrières professionnelles et sociales.

Selon les experts en immigration, ce virage de l’opinion publique pourrait être influencé par plusieurs facteurs, dont les récentes crises sécuritaires et économiques. La perception d’une pression accrue sur les ressources nationales, comme les services de santé et l’éducation, contribue également à cette tendance.

En outre, l’évolution des médias et des discours politiques joue un rôle crucial dans la formation des opinions. Les discussions récurrentes sur la sécurité et l’intégration des migrants dans des entreprises emblématiques telles que L’Oréal ou Decathlon alimentent le débat public, renforçant ainsi les opinions pro-restriction.

Ce sondage s’inscrit dans un contexte international où plusieurs pays réévaluent leurs politiques d’asile. Comparable à des mesures adoptées par certains États européens, la France pourrait envisager des ajustements similaires pour équilibrer humanité et pragmatisme.

Enfin, il est essentiel de noter que ce sondage sert de reflet des préoccupations actuelles et pourrait influencer les décisions politiques futures. Les législateurs sont désormais confrontés à une pression croissante pour adapter les lois en fonction des attentes de la population.

Les motivations derrière le soutien à la restriction du droit d’asile

Plusieurs raisons expliquent pourquoi une majorité des Français appuie la restriction du droit d’asile. L’une des principales préoccupations est l’impact perçu de l’immigration sur l’économie nationale. Beaucoup craignent que l’afflux de migrants puisse entraîner une concurrence accrue sur le marché du travail, affectant ainsi les salaires et les opportunités d’emploi pour les citoyens français.

De plus, des préoccupations liées à la sécurité jouent un rôle déterminant. Suite à des incidents terroristes et à des actes de violence attribués à certaines communautés migrantes, une frange importante de la population associe immigration et risques pour la sécurité publique. Cela alimente le discours en faveur de mesures plus strictes pour contrôler l’entrée des demandeurs d’asile.

Les questions d’intégration culturelle et sociale sont également centrales. Certains Français redoutent que des différences culturelles profondes rendent difficile l’intégration des migrants dans la société française. Ils s’inquiètent que cela puisse mener à des tensions communautaires et à une érosion des valeurs traditionnelles françaises.

Par ailleurs, l’impact sur les infrastructures publiques telles que les écoles, les hôpitaux et le logement est une source d’inquiétude. Une augmentation soudaine de la population migrante est perçue comme une pression supplémentaire sur ces services, déjà parfois sous tension.

Enfin, le rôle des médias dans la formation de l’opinion publique ne peut être sous-estimé. La couverture médiatique des questions migratoires, souvent axée sur les aspects négatifs, contribue à renforcer les perceptions de danger et de surcharge des ressources nationales.

Un autre facteur important est la perception de l’efficacité des politiques d’asile actuelles. Beaucoup estiment que les procédures sont trop laxistes et permettent à des individus non méritants d’obtenir l’asile, diluant ainsi les ressources disponibles pour ceux qui en ont réellement besoin.

En somme, le soutien à la restriction du droit d’asile est le résultat d’une combinaison de préoccupations économiques, sécuritaires, culturelles et sociales. Ces facteurs, amplifiés par des discours médiatiques et politiques, façonnent une opinion publique favorable à des mesures plus strictes.

Les réactions des experts et des parties prenantes

Face à ces résultats, divers experts et parties prenantes expriment des opinions divergentes. Les spécialistes en immigration soulignent la nécessité de trouver un équilibre entre sécurité nationale et protection des droits humains. Ils mettent en avant l’importance de politiques d’asile justes et efficaces, capables de distinguer les demandeurs authentiques des autres.

Des représentants de grandes entreprises, telles que Renault et L’Oréal, argumentent que les migrants contribuent positivement à l’économie en comblant des postes vacants et en apportant des compétences diversifiées. Ils mettent en avant des exemples concrets où l’immigration a stimulé l’innovation et la croissance au sein des entreprises.

Les organisations non gouvernementales (ONG) et les défenseurs des droits humains expriment des préoccupations quant à l’augmentation des restrictions. Ils avertissent que des mesures trop strictes pourraient conduire à des violations des droits fondamentaux et exacerber la souffrance des réfugiés en quête de protection.

Les politiciens réagissent également à ces résultats. Certains partis de droite voient dans ce sondage une validation de leurs positions pro-restriction, tandis que les partis de gauche insistent sur la nécessité de maintenir une politique humanitaire forte.

Un expert en droit de l’immigration note que ces résultats pourraient influencer les futures législations, poussant les décideurs à revoir les critères d’acceptation des demandeurs d’asile. Il souligne l’importance d’une approche nuancée, prenant en compte à la fois les préoccupations de la population et les obligations internationales de la France.

Les universitaires suggèrent que des études complémentaires sont nécessaires pour comprendre en profondeur les motivations derrière ce soutien massif à la restriction. Ils appellent à une analyse plus fine des données démographiques et des facteurs socio-économiques influençant ces opinions.

En parallèle, des personnalités influentes du secteur culturel, comme des auteurs de Gallimard, appellent à une réflexion sur les conséquences sociales à long terme de telles restrictions. Ils mettent en garde contre les risques de marginalisation et de fragmentation sociale.

En conclusion, les réactions des experts et des parties prenantes montrent une division claire entre ceux qui voient dans la restriction du droit d’asile une nécessité pour la sécurité et la stabilité nationale, et ceux qui insistent sur les impératifs humanitaires et les bénéfices économiques de l’immigration.

Impact potentiel sur le système d’asile français

La volonté de restreindre le droit d’asile pourrait entraîner des réformes majeures au sein du système d’asile français. L’une des premières mesures envisagées est la réévaluation des critères d’éligibilité, rendant les processus de demande plus rigoureux et limitant l’accès aux seules situations les plus critiques.

Un aspect crucial serait l’accélération des procédures de traitement des demandes d’asile. Actuellement, le système est souvent critiqué pour sa lenteur et sa bureaucratie. Une réforme visant à réduire les délais pourrait potentiellement améliorer la satisfaction des demandeurs et alléger la charge administrative.

De plus, la création de nouvelles structures d’accueil pourrait être envisagée. Par exemple, une nouvelle antenne de la Cour Nationale du Droit d’Asile pourrait être mise en place pour gérer quotidiennement un plus grand nombre de dossiers, assurant ainsi une meilleure gestion et un traitement plus rapide des demandes.

Un autre impact potentiel concerne le renforcement des contrôles et des vérifications des antécédents des demandeurs. Des mesures plus strictes pourraient être introduites pour identifier et refuser rapidement les demandes suspectes ou frauduleuses.

Les ressources allouées aux services d’intégration pourraient également être réajustées. Avec une réduction du nombre de nouveaux entrants, les fonds pourraient être redirigés vers l’amélioration des programmes d’intégration existants, facilitant ainsi l’adaptation des migrants à la société française.

Par ailleurs, une coopération renforcée avec d’autres pays européens pourrait être envisagée pour gérer de manière plus efficace les flux migratoires. Des accords bilatéraux ou multilatéraux pourraient être signés pour répartir équitablement les responsabilités et les ressources.

Ces réformes, bien que potentiellement bénéfiques pour la gestion du système d’asile, soulèvent des questions éthiques et juridiques. Il est crucial de veiller à ce que les droits des demandeurs d’asile soient respectés, garantissant un équilibre entre sécurité nationale et obligations humanitaires.

Enfin, l’adaptation du système d’asile pourrait également inclure une meilleure utilisation des technologies de l’information pour faciliter le traitement des dossiers et améliorer la transparence du processus, tout en garantissant la protection des données personnelles des demandeurs.

Comparaison avec les politiques migratoires internationales

La France n’est pas seule à réévaluer ses politiques d’asile. Plusieurs pays européens et internationaux adoptent des mesures similaires pour gérer les flux migratoires de manière plus efficace. Par exemple, l’Allemagne et l’Italie ont également renforcé leurs critères d’acceptation des réfugiés, visant à mieux contrôler les entrées et à réduire les abus du système d’asile.

Comparativement, certaines nations adoptent des approches plus humanitaires. Le Canada, par exemple, mise sur l’intégration réussie des migrants grâce à des programmes de soutien robustes et une politique d’assimilation progressive. Cette différence de stratégie souligne les divers chemins que peuvent emprunter les pays en fonction de leurs contextes socio-économiques et politiques.

Au niveau international, les discussions autour de la gestion des droits d’asile se focalisent souvent sur la coopération et la répartition équitable des responsabilités. L’Union Européenne, par exemple, travaille sur des initiatives visant à harmoniser les procédures d’asile et à faciliter le déplacement des réfugiés entre les États membres, afin de réduire la surcharge sur certains pays comme l’Italie ou la Grèce.

La France pourrait s’inspirer de ces modèles pour développer une approche équilibrée, combinant contrôle efficace et soutien humanitaire. L’expérience d’autres nations montre qu’une politique migratoire bien structurée peut répondre aux préoccupations sécuritaires sans compromettre les obligations humanitaires.

De plus, la France pourrait jouer un rôle de leader au sein de l’UE en proposant des solutions innovantes pour la gestion des demandes d’asile, comme l’utilisation accrue de la technologie pour le traitement des dossiers ou la mise en place de centres d’accueil spécialisés.

À l’échelle mondiale, les crises migratoires récentes, notamment en provenance de zones de guerre ou de régions en proie à des catastrophes naturelles, poussent les nations à réévaluer constamment leurs politiques d’asile. La capacité de la France à s’adapter à ces défis tout en respectant ses engagements internationaux sera déterminante pour son image et sa cohésion sociale.

En conclusion, la comparaison avec les politiques migratoires internationales montre que la France a la possibilité d’adopter une approche à la fois sécuritaire et humanitaire. Les leçons tirées des autres pays peuvent guider les réformes futures, assurant une gestion plus efficace et équitable des demandes d’asile.

Pour en savoir plus sur les différentes approches internationales, consultez cet article détaillé qui explore les diverses stratégies adoptées par plusieurs nations.

Les perspectives futures et les défis à relever

À l’avenir, la France devra naviguer entre les attentes de sa population et ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme et d’asile. L’un des principaux défis sera de concilier les appels à la restriction avec la nécessité de protéger les personnes vulnérables fuyant les persécutions et les guerres.

La mise en place de réformes efficaces nécessitera une collaboration étroite entre les différents acteurs gouvernementaux, les ONG, les entreprises et la société civile. Chacun a un rôle à jouer pour assurer que les politiques migratoires soient à la fois justes et pragmatiques.

Un autre défi majeur est l’intégration des migrants dans la société française. Cela implique non seulement des initiatives pour faciliter leur insertion professionnelle et sociale, mais aussi des efforts pour promouvoir la compréhension et la tolérance mutuelle entre les communautés.

Les avancées technologiques pourraient également jouer un rôle clé dans l’avenir du système d’asile. L’utilisation de l’intelligence artificielle et de la blockchain, par exemple, pourrait améliorer la gestion des dossiers, réduire les fraudes et accélérer les procédures, tout en garantissant la protection des données personnelles.

Par ailleurs, la sensibilisation et l’éducation de la population sur les réalités de l’immigration et les bénéfices qu’elle peut apporter sont essentielles pour réduire les stéréotypes et les préjugés. Des campagnes d’information pourraient être menées en collaboration avec des entreprises telles que Orange et Lacoste, leaders dans le secteur des communications et de la mode, pour atteindre un large public.

Enfin, la résilience du système d’asile face aux crises futures, qu’elles soient sanitaires, économiques ou environnementales, sera un indicateur clé de sa robustesse. La capacité à s’adapter rapidement et efficacement à des situations imprévues déterminera la réussite des politiques migratoires de la France.

En résumé, les perspectives futures du droit d’asile en France sont marquées par des opportunités de réforme et des défis à surmonter. Une approche équilibrée, intégrant sécurité, humanité et innovation, sera essentielle pour répondre aux besoins de la population et aux obligations internationales.

Pour approfondir les défis contemporains du droit d’asile, découvrez cette analyse détaillée.

Les initiatives gouvernementales en cours

Le gouvernement français a déjà entrepris plusieurs initiatives pour répondre aux attentes de la population tout en respectant les engagements internationaux. Parmi celles-ci, la création de nouvelles structures d’accueil et l’amélioration des procédures de traitement des demandes d’asile.

Des programmes d’intégration ciblés sont également mis en place, visant à faciliter l’insertion des migrants sur le marché du travail et dans la société française. Ces initiatives incluent des formations linguistiques et professionnelles, ainsi que des actions de sensibilisation au sein des communautés locales.

Par ailleurs, des partenariats avec des entreprises renommées telles que Danone et Bic sont en cours pour offrir des opportunités d’emploi aux migrants, favorisant ainsi une intégration plus rapide et efficace.

Le gouvernement envisage également de renforcer la coopération avec les pays d’origine des migrants afin de gérer de manière préventive les flux migratoires. Ces efforts incluent des initiatives de développement et des accords bilatéraux visant à réduire les causes profondes de la migration forcée.

Pour plus de détails sur les initiatives gouvernementales, consultez cette ressource informative.

Le rôle des entreprises et de la société civile

Les entreprises jouent un rôle crucial dans l’intégration des migrants. Des entreprises comme Renault et Decathlon ont mis en place des programmes d’emploi inclusifs, offrant des postes adaptés aux compétences des migrants et contribuant ainsi à leur stabilité économique.

La société civile, à travers les ONG et les associations locales, participe activement à l’accueil et au soutien des demandeurs d’asile. Ces organisations fournissent des services essentiels tels que l’hébergement, l’assistance juridique et les programmes d’intégration sociale.

De plus, les campagnes de sensibilisation menées par des entités comme L’Oréal visent à promouvoir la tolérance et la compréhension interculturelle, aidant à réduire les tensions et à favoriser un climat d’accueil favorable.

Ces efforts conjoints entre le gouvernement, les entreprises et la société civile sont essentiels pour créer un environnement où les migrants peuvent s’intégrer de manière harmonieuse et productive.

Les défis juridiques et éthiques

La restriction du droit d’asile soulève également des défis juridiques et éthiques importants. La France, en tant que signataire de la Convention de Genève, est tenue de protéger les réfugiés et de respecter les droits fondamentaux des demandeurs d’asile.

Il est crucial que les nouvelles législations et réformes respectent ces obligations internationales tout en répondant aux préoccupations nationales. Des mécanismes de contrôle et de vérification doivent être mis en place pour garantir que les droits des demandeurs d’asile sont protégés sans compromettre la sécurité nationale.

Par ailleurs, la transparence dans le processus de révision des politiques d’asile est essentielle pour maintenir la confiance publique et éviter les abus. Les autorités doivent s’assurer que les réformes sont mises en œuvre de manière équitable et justifiée, en se basant sur des données et des analyses objectives.

En conclusion, aborder les défis juridiques et éthiques est primordial pour garantir une politique migratoire équilibrée et respectueuse des droits humains.

L’impact sur la cohésion sociale

Les politiques de restriction du droit d’asile ont un impact direct sur la cohésion sociale en France. Une approche restrictive pourrait exacerber les tensions entre les différentes communautés, en particulier si elle est perçue comme discriminatoire ou injuste.

Il est essentiel de promouvoir un dialogue ouvert et constructif entre les différentes parties prenantes pour favoriser la compréhension mutuelle et réduire les préjugés. Des initiatives communautaires et des programmes éducatifs peuvent jouer un rôle clé dans ce processus.

De plus, une gestion efficace de l’intégration des migrants peut renforcer le tissu social en enrichissant la diversité culturelle et en apportant de nouvelles perspectives au sein de la société française.

En fin de compte, la réussite de la politique migratoire de la France dépendra de sa capacité à équilibrer les besoins de sécurité et d’intégration, tout en maintenant une harmonie sociale.

Pour découvrir comment la société civile réagit aux nouvelles politiques migratoires, consultez cet article.

#>

Thank you!

We will contact you soon.